Дорогие друзья!

В рамках проведения в музее «Ночи искусств» 4 ноября состоялся семейный мастер-класс по анимации, где дети вместе со своими родителями приняли участие в создании мультфильма «Город искусств». Участники под руководством Олеси Скоробогатовой, преподавателя студии экранного творчества «Телескоп», построили оригинальное городское пространство в коллажной технике и оживили в этом городе интересные истории.

Приятного просмотра!

13 декабря 2017 года в 16.00 состоится торжественное открытие выставочного проекта«Юрий Купер. Иллюстрации к трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» из собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского».

Проект был реализован в рамках гранта правительства Воронежской области на создание творчески значимых проектов в области культуры и искусства.

В центре экспозиции представлена книга «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина, иллюстрированная Юрием Купером – одним из самых известных современных российско-американских художников. В коллекции музея хранится один из пятидесяти экземпляров этого уникального произведения – «книга художника». Её форма традиционна для этого жанра – книга состоит из отдельных листов, которые сложены в специальную папку-футляр. От начала до конца художник является автором создаваемой книги, прорабатывая не только содержание и иллюстрации, но и все остальные элементы листа. При этом текст книги становится лишь одной из составляющих комплексного художественного сообщения.

Специфика предмета не позволяет экспонировать «книгу художника» Юрия Купера в открытом доступе посетителям музея, увидеть внутреннее авторское оформление и оригинальные литографии, каждая из которых представляет самостоятельное произведение искусства и подписана художником. Проект «Юрий Купер. Иллюстрации к трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери» из собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского» решает эту проблему с помощью компьютерных копий, выполненных в размере оригиналов. В экспозиции представлены 17 иллюстраций. Их основной мотив – воспоминания художника о музее-заповеднике «Михайловское», где Пушкин работал над «Маленькими трагедиями».

«… Я странствовал в своих мыслях медленно, словно во сне, слушая скрип половиц и блуждая по лабиринту комнат в Михайловском. Здесь была могильная тишина, пристально всматриваясь в застывшие предметы, мне казалось, что они заколдованы и похожи на приведения. Вот он – мир абсолютной тишины и спокойствия».

Ю.Купер.

Хитросплетение отношений двух именитых музыкантов второй половины XVIII века воплощаются художником в изысканном рисунке тончайшего кружева, засушенных цветах, яблоках, гусиных перьях. Они как личные вещи – свидетели исчезнувших мгновений жизни героев и автора произведения.

«Неожиданно, я представил себя частным детективом, много лет спустя вернувшимся на место непоправимой трагедии, тщетно пытаясь найти подсказку, пропущенную предыдущими исследователями; мне казалось, что моё призвание — нераскрытые преступления. Я снова и снова рассматривал узоры на пыльных стеклянных бокалах, стоящих в старом буфете. Моё пылкое воображение вопрошало: из какого же бокала мог пить Моцарт? И вот, на дне одного из них я отчётливо смог увидеть крошечные кристаллы яда, а не пыль, оставшуюся ещё со времён Арины Родионовны».

Ю. Купер.

Выставка продлится до 14 января 2018 года.

Стоимость входного билета для всех категорий граждан – 50 рублей.

Фото-, видеосъемка – запрещены.

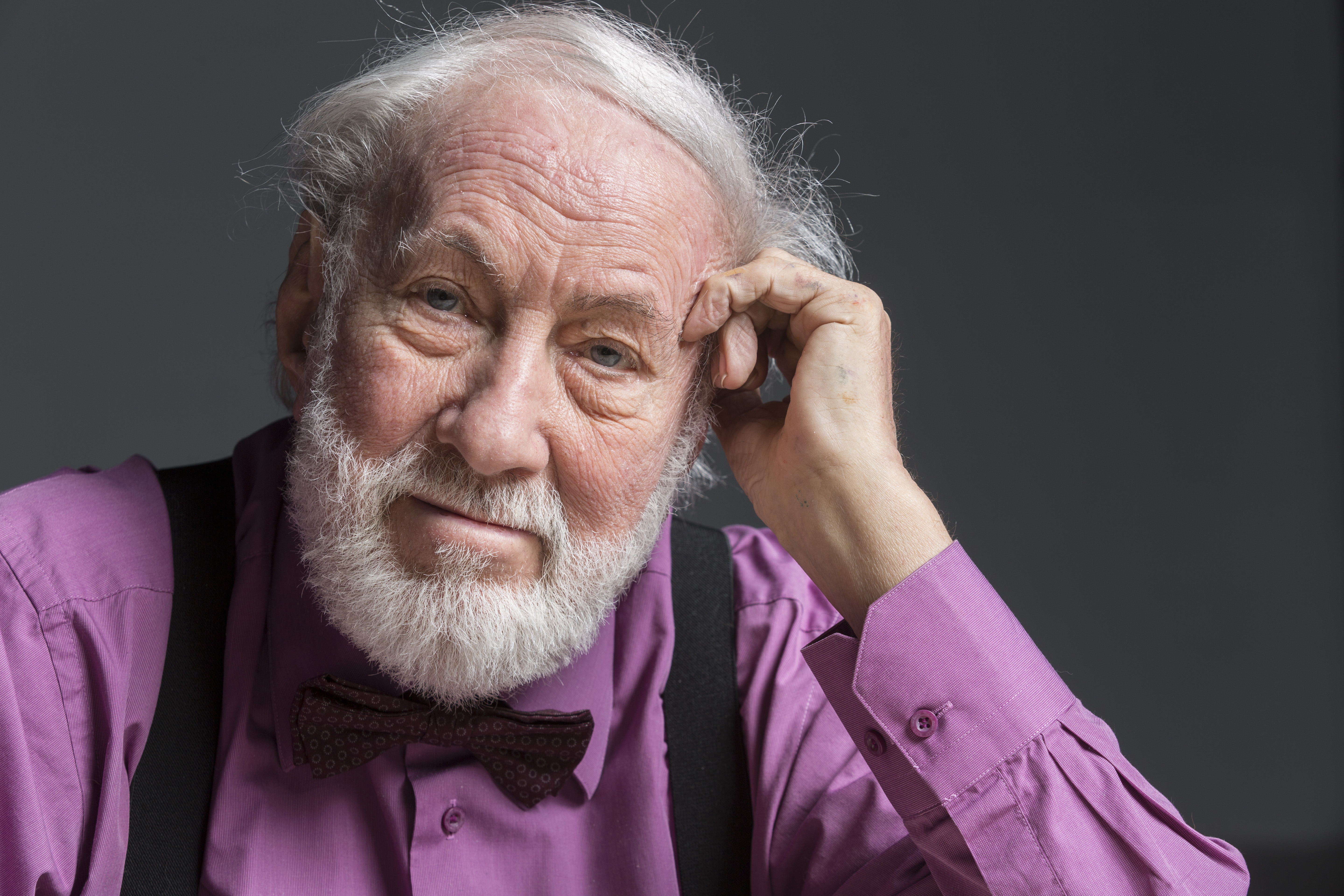

07 декабря в 16.00 часов в выставочном зале ВОХМ им. И.Н. Крамского состоится торжественное открытие выставки, посвященной 90-летию народного художника РСФСР, академика Российской академии художеств Олега Михайловича Савостюка.

В экспозиции будет представлено около 80-ти работ, созданных за последние три – четыре года. Жанры разнообразны – потрет, пейзаж, натюрморт, тематическая картина. Особый интерес представляет абстрактная серия.

Эта выставка – откровенный разговор художника со зрителем о жизни в разных ее проявлениях. Драма и трагедия, соседствующие с теплым юмором, библейские сюжеты, арабский восток, размышления и наблюдения о земле воронежской.

Справка:

Олег Михайлович Савостюк родился 30 декабря 1927 года в Москве.

В 1947–1953 гг. обучался в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова (мастерская академиков М. М. Черемных и Н. А. Пономарева).

Преподавал в мастерской плаката факультета графики Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова, с 1982 года –профессор. Также преподавал в Академии художеств в Финляндии, в Академии художеств в Польше, в университете Денвера (США).

В 1960-90х гг. сотрудничал с различными издательствами.

Работал в области театрального плаката, книжной графики, станковой живописи, монументальной живописи, дизайна. Афиши и плакаты к балетным спектаклям Большого театра, выполненные художником, вошли в золотой фонд отечественного оформительского искусства.

Многое связывает художника с Воронежской областью. С 2001 года Олег Михайлович является постоянным председателем ГАК в Воронежском художественном училище, с 2011 года – руководителем Академического пленэра в Острогожске, с 2016 года — Почетным гражданином г. Острогожска.

Олег Михайлович Савостюк удостоен множества регалий, наград и медалей, среди которых: ордена Дружбы народов, Почета и Труда, Сергия Радонежского за работу по Воссозданию Христа Спасителя, орден земли Воронежской, золотые медали Творческого союза художников, Российской Академии художеств, медаль РАХ «Достойному», «золотой крест» Российской Академии художеств, серебряная медаль им. М. Б. Грекова.

Работы Олега Михайловича находятся в собраниях государственной Третьяковской галереи, музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, государственном историческом музее, музее современного искусства (г. Москва), государственном литературном музее, музее храма Христа Спасителя, государственном музее театрального искусства, государственном Русском музее, в Лувре и др. музеях и галереях Парижа, Испании (Прадо), Англии, Польши, Болгарии, Финляндии, Италии, Китая, Германии, Швеции, Дании, США, Японии, Тайване, Пензы, Петрозаводска, Томска, Волгограда, Екатеринбурга, Воронежа и других городов.

О.М. Савостюк – участник Международных, Всесоюзных, Всероссийских выставок. Его персональные выставки проводились в Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии, Англии, Франции, Германии Испании, США, Кубе, Аргентине, Италии, Иране, Финляндии, Швеции, Дании, Кувейте, Тайване, Чехии, Японии, Китае, Москве и многих городах СССР и Российской Федерации, в том числе и в Воронеже.

Выставка продлится до 14 января 2018 года.

Стоимость полного входного билета – 150 рублей,

льготного (для студентов, школьников, пенсионеров) – 100 рублей.

Фотосъемка – 100 рублей.

Видеосъемка – 250 рублей.

23 ноября 2017 года в ВОХМ им. И.Н. Крамского впервые состоялся открытый мастер-класс по шелкографии для взрослых и детей от 7 лет. Провел мастер-класс московский художник-график Борис Бельский.

Художник рассказал об особенностях техники шелкографии и показал, как с помощью трафаретной печати создаются произведения визуального искусства. Все участники мастер-класса смогли попробовать свои силы в создании рисунка в технике шелкографии.

Мастер-класс прошел при поддержке портала об искусстве «Умбра Медиа».

Шелкография или трафаретная печать примерно до середины 1950-х годов прошлого века использовалась в основном в промышленных целях. Но потом к ней всё чаще стали прибегать художники для создания произведений визуального искусства. С шелкографией работали Энди Уорхол, Марсель Дюшан, Роберт Раушенберг и другие.

Справка:

Борис Бельский – известный художник, график, академик Российской Академии художеств. Родился в Москве в 1960 году. Окончил Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова. Участник более 120 выставок в России и за рубежом. Борис Бельский работал в печатных графических мастерских Школы Франца Мазереля в Бельгии, «Принт Студии» в Глазго (Шотландия), графического факультета Университета Радгерс в Нью-Джерси (США), Школе Коркоран в Вашингтоне (США). Произведения художника находятся в музеях и частных коллекциях России, Белоруссии, Бельгии, Великобритании и США.

С ноября 2013 года в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского совместно с областным центром реабилитации детей и подростков с ОВЗ и сирот «Парус надежды» проводятся занятия в рамках музейно-педагогической программы.

В программе участвуют две группы детей, посещающих центр «Парус надежды». Занятия проводятся 1 раз в 2 недели. Дети (6 — 11 лет) посещают их вместе с родителями.

Цель программы: социализация и инкультурация детей с ОВЗ и детей усыновленных из детских домов.

Задачи программы:

— знакомство с ценностями культуры и искусства;

— развитие когнитивных и социальных навыков, а также визуальной грамотности и эмоциональной сферы детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Программа рассчитана на один год, 13 тематических занятий объединены в два тематических блока: «Искусство вокруг нас», «Виды и жанры в изобразительном искусстве».

Каждое занятие состоит из двух частей: теоретической, которая проходит в лекционном зале и практической, в музейных экспозициях. Изучение предложенных тем осуществляется с привлечением разнообразного методического материала: слайды, художественные материалы, примеры различных художественных техник. Занятия строятся на принципе интерактивности. Фрагменты занятий строятся в виде игры, «путешествия», «эксперимента», «расследования».

После каждого занятия дети получают творческое домашнее задание.

Разработчик и преподаватель программы – искусствовед Наталья Евгеньевна Бакина.

19 ноября в ВОХМ им. И.Н. Крамского состоялся мастер-класс из серии «Пятном и линией. Графические техники и приемы» (для профессионалов и любителей).

В связи с большим количеством участников Денис Булавинцев провел мастер-класс под названием «Простая геометрия» для двух групп: в 11.00. и в 14.30.

Все участники подошли к выполнению задания очень творчески и с большой фантазией, в результате чего получились замечательные работы, созданные из простейших геометрических фигур – квадратов, треугольников, ромбов и кругов.

Следующий мастер-класс для этой аудитории состоится 17 декабря в 11.00 часов. Занятие под названием «Коллаж», познакомит с особенностями работы в одноименной технике.

Запись на занятие по телефону: 255-50-81.

11 ноября 2017 года для туристической группы из г. Липецка было проведено музейное занятие, познакомившее участников с особенностями работы в технике масляной пастели (на примере произведений Пабло Пикассо, выполненных в этой технике). Кроме того, участники познакомились с одним из интереснейших экспонатов музея — древнеегипетской стелой, представленной в экспозиции музея. Узнали об истории памятника, его назначении, о том, что со временем полихромная роспись, некогда покрывавшая шедевр, была практически утрачена. В ходе практической части все присутствующие смогли поработать в технике масляной пастели и с ее помощью раскрасить изображение стелы. Участники могли взять за основу изображение реконструкции стелы, выполненной воронежскими художниками, либо раскрасить стелу в любой другой цветовой гамме.

12 ноября в музее состоялся второй мастер-класс из серии «Пятном и линией. Графические техники и приемы» (для семейной аудитории).

На занятии участники создали неповторимые сюжетные композиции из готовых модулей-штампов, а также изготовили такие штампы самостоятельно.

Следующий мастер-класс под названием «Коллаж» состоится 10 декабря в 11.00.

Запись на занятия по телефону: 255-50-81

9 ноября 2017 года в зале ВОХМ им. И.Н. Крамского состоялось торжественное открытие первой персональной выставки Члена Союза художников России, Заслуженного деятеля искусств Воронежской области, педагога Воронежского художественного училища – Ольги Васильевны Дмитриенко.

Открывая торжественную часть, заведующая экспозиционным отделом музея Ольга Рябчикова, отметила: «Приятно, что музейный багаж выставок пополняется выставками работ женщин-художниц, что как бы развенчивает устоявшееся в обществе мнение, что художественное творчество является исключительно мужским занятием. В работах художницы прослеживаются лучшие традиции Санкт-Петербургской школы графики: в изысканной сдержанности интонации ее работ, отточенной пластичности линий и очень корректной мягкой тоновой градации серого цвета».

Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Алена Сергеева, подчеркнула, что выставка получилась тонкой, лирической и в то же время очень эмоциональной. Поскольку именно женскому творчеству свойственна особая теплота и нежность, проявляющаяся в полутонах, особом взгляде на свои модели.

Член Союза художников, Заслуженный работник культуры России, член-корреспондент РАХ, директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский (супруг художницы) особо отметил, что преклоняется перед мастерством, трудолюбием и талантом Ольги Васильевны, поскольку ее работы задают достаточно высокую планку, на которую стоит равняться.

«Мы крайне нуждаемся в сегодняшнем дне в выставках такого формата, где очень убедительно прослеживается высокое мастерство, та ответственность и та преданность продолжению традиций нашего российского искусства» — подчеркнул в своем выступлении председатель правления региональной организации Союза художников Алексей Смирнов.

Литератор, писатель, профессор, кандидат филологических наук Олег Ласунский отметил высокий профессионализм, с которым выполнены работы автора и выразил надежду, что подобные выставки будут продолжаться.

Много теплых слов и добрых пожеланий было сказано в адрес художницы ее коллегой по цеху, член-корреспондентом РАХ, Заслуженным художником РФ Александром Лавровым.

В конце торжественной церемонии Ольга Васильевна поблагодарила всех пришедших на выставку и подарила надежду на продолжение своей выставочной деятельности.

Гун Карл Федорович – талантливый живописец исторического, жанрового и портретного направления. Причислен к лучшим живописцам русской школы. Академик, профессор исторической живописи, член Совета Императорской Академии художеств, член Товарищества передвижных художественных выставок. Обладал значительной наблюдательностью, прекрасно знал рисунок и отличался сильным и гармоничным колоритом.

Родился в семье остзейских немцев в Зиссегале в Лифляндской губернии, которая располагалась на берегу Рижского залива Балтийского моря. Отец художника был учителем церковно-приходской школы. Поэтому общее образование Карл получил в рижской соборной школе.

В 1850 году переехал в Санкт-Петербург и поступил рисовальщиком к литографу Паппе. Также он посещал вечерние классы Академии Художеств. Через два года Карла приняли в ученики этой академии. Его главным наставником был профессор П.В. Басин. Во время прохождения академического курса Карл Гун получил четыре серебряных медали за успехи в рисовании и живописи, и малую золотую медаль за написанную в 1860 году картину «Олимпийские игры».

В 1861 году Гун получил звание классного художника 1-й статьи и большую золотую медаль за программу: «Великая княгиня Софья Витовтовна на свадьбе Василия Темного».

В 1863 году художник отправился за границу, в качестве пенсионера академии. Посетив Лейпциг, Дрезден, Прагу и Мюнхен, поселился в Париже и занялся исполнением картины: «Канун Варфоломеевской ночи», за которую получил впоследствии звание академика. Живя в Париже Гун написал множество картин, среди которых «Итальянка с цветами», за которую автор был удостоен звания профессора.

В 1872 году Гун переехал в Санкт-Петербург. Имя художника значится среди основателей знаменитых передвижных выставок и целого философско-идеологического движения передвижничества. В 1873 году Гун стал членом Товарищества передвижных Художественных выставок и представил свои работы на I выставке. При этом, что на всех этапах своей творческой биографии он ни на йоту не отошел от академической традиции.

В 1874 году у художника обнаружили симптомы туберкулеза легких, и он отправился в чужие края искать спасения от болезни в более благоприятном климате, нежели петербургский. Однако, болезнь не отступила, и он умер в Швейцарии, в Давосе.

Посмертная выставка картин К. Гуна была устроена в 1878 году при VI выставке передвижников по инициативе Ивана Крамского и при самом деятельном его участии, на ней экспонировались живописные и графические работы Гуна, его рисунки из путевых альбомов.